FeRAMをもっと知る

FeRAMに使用されるPZTの特徴

当社FeRAM製品において情報を保持するために使用される材料がチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)です。PZTは一般的な半導体製造工程にて取り扱うことが難しい材料であったため、長年FeRAMの実用化が困難でした。当社はPZTを半導体製品に組み込むための技術を開発し、1999年に世界に先駆けてFeRAMの量産に成功しました。

PZTとは何か

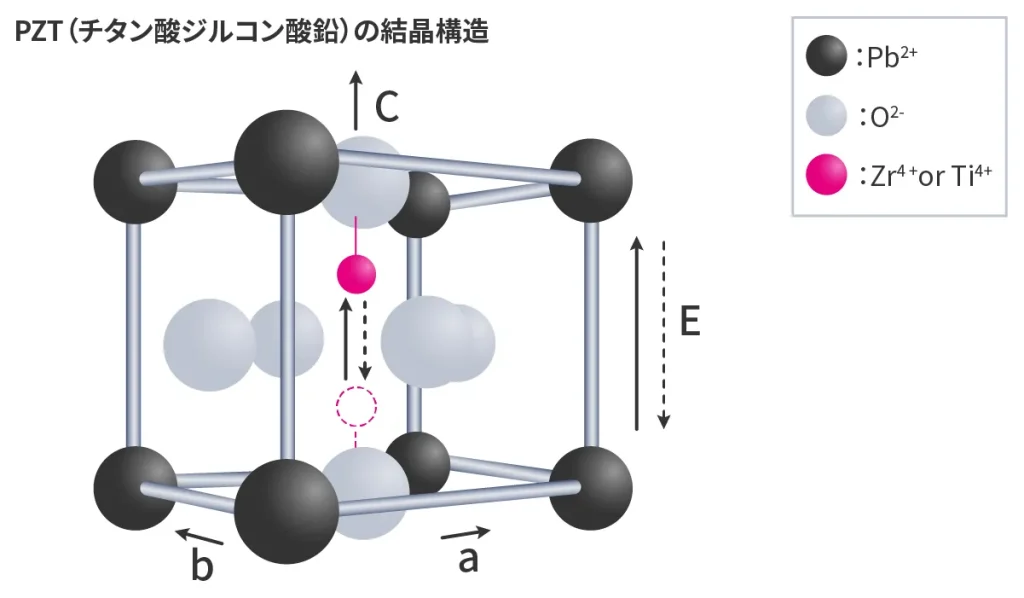

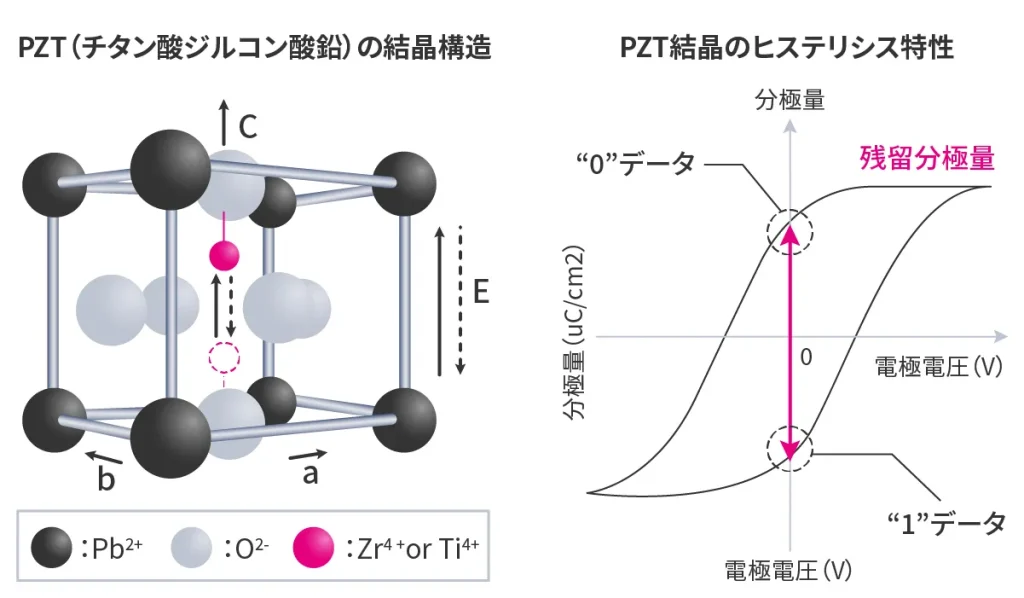

FeRAM(ferroelectric random access memory)は、デジタルデータの0と1を記憶する材料にPZT(チタン酸ジルコン酸鉛)を使用しています。このPZT結晶構造の最小単位(単位格子)は、下記の様な構造です。

チタン酸ジルコン酸鉛(Pb(Zr1-x,Ti x)O3,PZT)は,1950年前後に東京工業大学の白根教授によって世界で初めて報告された強誘電体です。

強誘電体とは何か

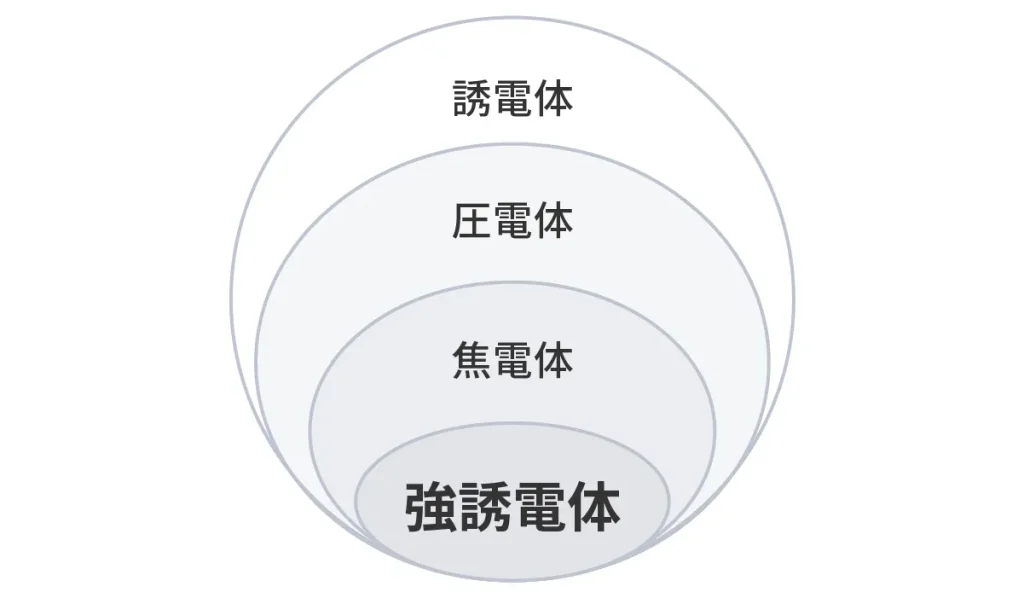

強誘電体は、誘電体のひとつですが、他に圧電体、焦電体としての性質ももっています。これらの関係は以下の図のように表されます。

それぞれの材料の特徴を簡単に記載すると、下記の(a)~(d)の様になります。

(a)誘電体

電気を通さないが、電場に置かれたときに内部の電荷を蓄える能力をもつ物質です。コンデンサーなどに使用され、電気エネルギーを貯蔵する能力があります。

(b)圧電体

物理的な圧力が加わると電荷を生じ、逆に電圧を加えると形状が変化する物質です。センサーやアクチュエーターなどに応用されます。アクチュエーターとは、動力源と機構部品を組み合わせて、機械的な動作を行う装置のことであり、例えばモータ(電動機)もその一種です。

(c)焦電体

温度変化によって電荷が生じる物質で、常にある程度の分極を持っています。赤外線センサーなどに使われます。

(d)強誘電体

電界を加えると分極し、電界を取り除いてもその分極が残る性質をもつ物質です。メモリ素子やセンサーなどに利用されます。FeRAMはこの性質を利用して記憶を保持しています。

強誘電体は(a)~(d)の複数の特性を持つが、これら全てを制御する必要があります。

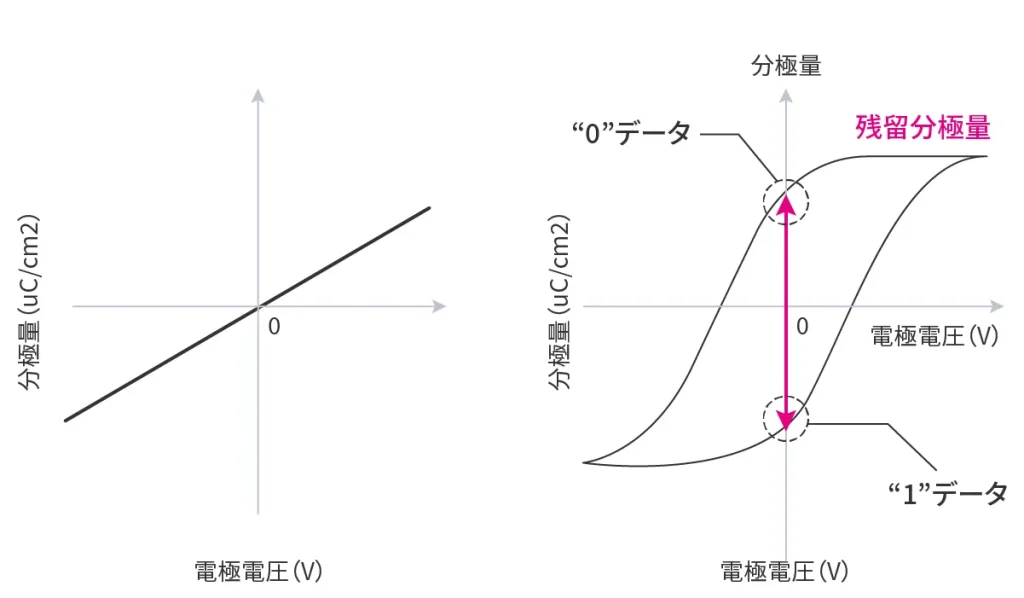

誘電体薄膜を2つの電極で挟んだものに電圧をかけて、誘電体の分極量を測定すると、下記左図のグラフを得ることができます。一方、誘電体薄膜を強誘電体薄膜を替えてみると、下記右図の様になります。分極量は過去の履歴に依存して変化しています。これをヒステリシス曲線と呼びます。電極電圧がゼロのところで、分極量は正か負の値を持ちます。これらを記憶の”1″または”0″として、記憶を保持します。

ヒステリシス(Hysteresis)とは、ある系の状態が、現在加えられている力だけでなく、過去に加わった力に依存して変化するため、履歴現象、履歴効果とも呼ばれています。

このヒステリシス特性を利用してメモリ素子として活用できれば、DRAMに代わる次世代メモリとできることが期待されていました。しかし、理論上は可能であったものの、実際に実現することは非常に困難であることがわかってきました。

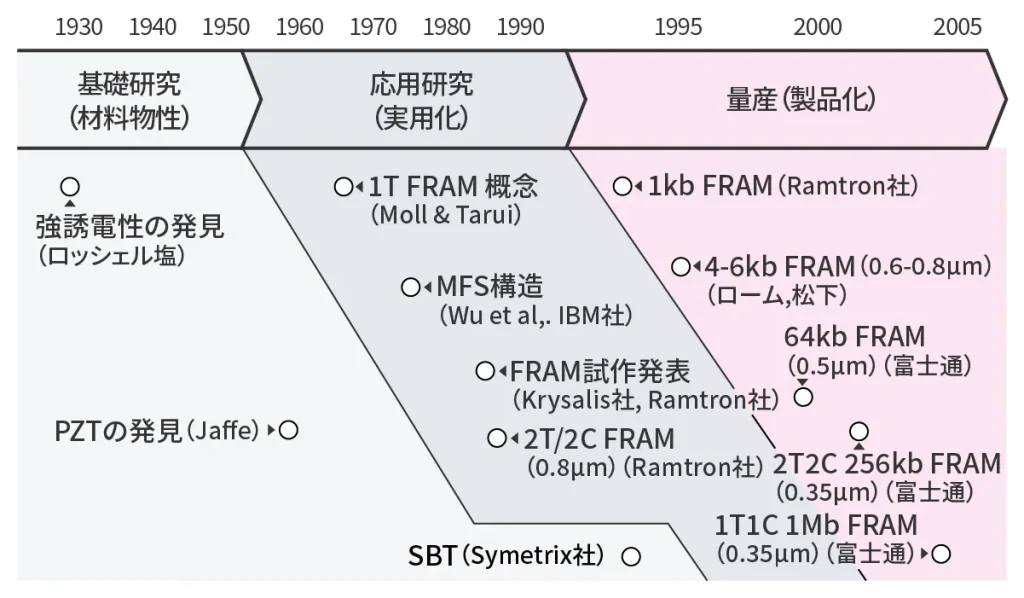

強誘電体および強誘電体メモリ開発の歴史

強誘電体および強誘電体メモリの歴史は以下のようになります。PZTを用いた強誘電体メモリは、1980年代にアメリカでそのプロトタイプが発表されました。しかし、PZTは一般的な半導体製造工程にて取り扱うことが難しい材料であったためFeRAMの量産化はなかなか実現できませんでした。当社はPZTを半導体製造工程に組み込む技術を開発し、1999年に世界に先駆けてFeRAMの量産に成功しました。

- ロッシェル塩の強誘電性をValasekが発見。

Valasek, J., 1920. Piezoelectric and allied phenomena in Rochelle salt. Phys. Rev., 17, pp.475–481. DOI:10.1103/PhysRev.17.475.

- 1954年頃にPZTが強誘電体であることを発見。

PZTの特性に着目し、その応用について世界で研究が始まる。PZTはジルコン酸鉛(PbZrO3)とチタン酸鉛(PbTiO3)の混晶で、ジルコン(Zr)とチタン(Ti)の比率が0.52対0.48のところで圧電セラミックスとしての性質が最大になることから、この付近の組成のPZTが使われることが多い。当時、しばらくの間はメモリ素子に転用できるとは考えていなかった。

- 1988年頃、米Krysalis社(当時)、米Ramtron社(当時)が、PZTのメモリデバイスへの応用について発表。

PZTはキュリー点(*)が350℃と高く、室温で十分に大きな強誘電性を備えていたため、強誘電体不揮発性メモリに転用できることが示唆されてきた。そのため、1980年代~1990年代にかけて開発された強誘電体不揮発性メモリの大半が採用した材料が、PZTであった。しかし、開発は進むものの量産安定性に課題が有り各社、試行錯誤が行なわれた時期でもある。

(*) キュリー点は、材料が強誘電性を失い、常誘電性に変わる温度のことを言います。この温度を超えると、PZTの結晶構造が変化し、圧電効果や強誘電性が失われます。

- 1993年頃、米Ramtron社(当時)がFeRAMの集積化に成功。

これに続き、弊社を含む国内、海外メーカがFeRAMの量産技術の開発を進め、PZTの基礎特性、FeRAMの製造技術について学会発表、知見の蓄積が盛んに行なわれた。この過程を経て、FeRAM量産におけるいくつかの要素技術、①PZT膜及び上下電極形成の最適化による強誘電体容量素子の安定形成、②強誘電体容量素子の加工技術、及び③既存半導体構造への組込み技術、が確立された事により安定量産への道が開かれた。

- 1999年10月、富士通から64kbの大容量FeRAMの量産出荷開始

以降、弊社は今日まで高信頼性FeRAM製品を世界中に提供し、世界最長のFeRAM製品出荷およびサポート実績を誇っています。